武田氏館に行ってきました。茨城県にありますが、武田信玄を輩出した甲斐武田家発祥の地ということです。

JR勝田駅(水戸のひとつ先)から南に2kmほど下ったところに位置しています。

那珂川の河岸段丘上、城作りの定石通り、舌状台地の先端に築かれた武家館です。写真では分かりにくいですが、南北共にかなりの比高差があって、天然の要害として機能していたと思われます。

現地には武家館と門、馬小屋等が復元されています。

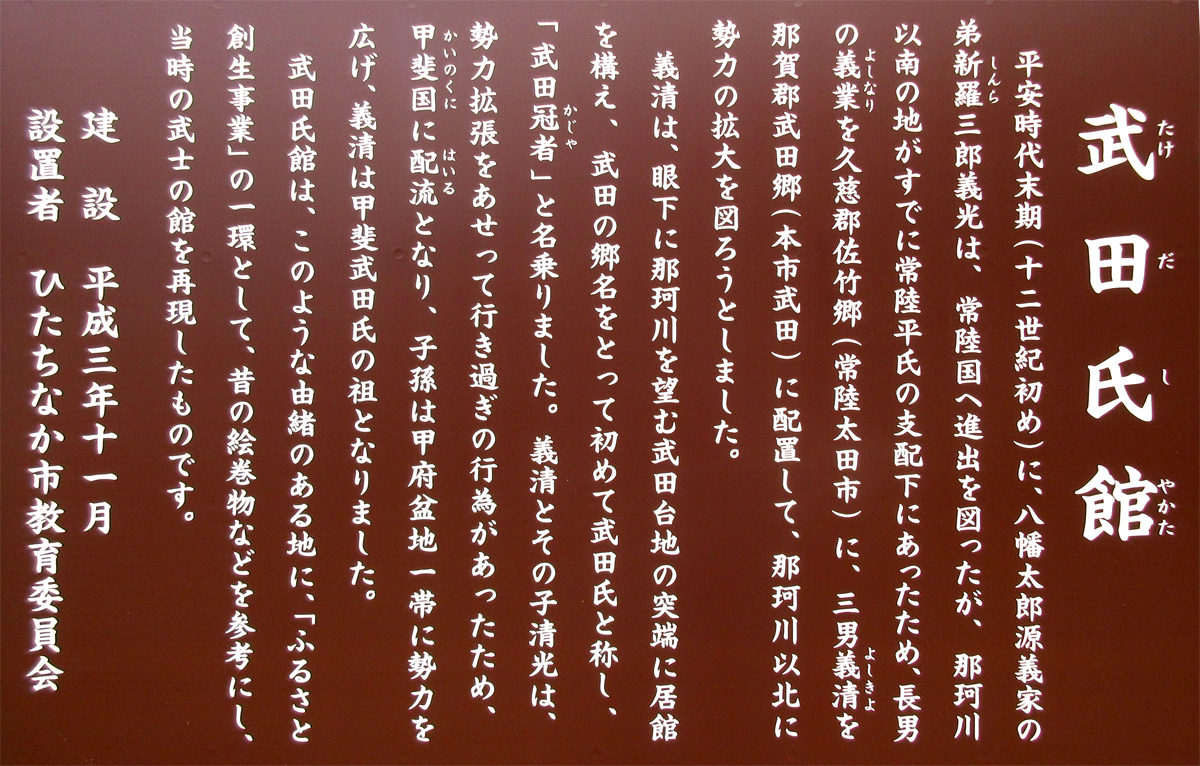

案内パネルによると、新羅三郎義光に連なる源氏の末裔が居住し、地名を取って武田冠者と名乗ったのが甲斐武田氏の祖先ということのようですね。

筑波山の山麓西側一帯は10世紀前半は平将門の本拠地で、将門没後は常陸平氏(大掾氏)が切り取っていたイメージがあります。12世紀にはその勢力範囲が筑波山の北東側、那珂川の南側一帯まで及んでいたような記述です。

新羅三郎義光の長男義業は佐竹氏の初代となり、その後裔は戦国期に常陸平氏を掃討して常陸の王者となるわけですが、甲斐武田家の祖である三男義清は常陸から追われたもののようです。

復元された武家館の中は、歴史展示室となっております。初代義清の事績や、甲斐武田家への繋がり、あるいは古代史跡から発掘された土器などが展示されています。古代史跡の様子を鑑みるに、このあたり一帯は古代から住みやすい土地だったようです。

お馴染み武田の四菱紋を掲げた等身大武者人形もありました。義清と清光の親子です。平安時代の鎧兜ですね。

武家館を出て、舌状台地の先端に向かってゆるやかに降りていくと、湫尾神社が鎮座しています。こちらに「甲斐武田氏発祥の地」の石柱が立てられています。

神社にも案内パネルが設置されています(市町村合併前の勝田市名義となってますが)。新興勢力の武田氏が旧来勢力に権力闘争で敗退した様子が記されています。平安末期の社会変動の一端を伺えます。

武田信玄を輩出したおかげでこの地は脚光を浴びることになりましたが、一方で知らないうちに没落して歴史の波の中に消えていった家系は無数にあるわけだな(たとえば熊野鵜殿家とか)と、諸行無常を噛みしめながら武田氏館を後にするのでした。

(2019年9/5訪問)