「みんなのミュシャ」展(Bunkamuraザ・ミュージアム)を観てきました。

いやあ、圧倒的。

印刷物やテレビ番組等で作品自体を目にすることは多いのだけれど、実際のポスターはとても大きくて、迫力があります。繊細な線に、惚れ惚れとします。情報量が多くて、いつまでも見ていられる感じ。

眼福だったのはともかく、個人的な研究を豊かにする2つの目的があって観に行きました。一つは「装飾芸術」の位置づけ、もう一つは「ナショナリズム」の観点です。

ヨーロッパは伝統的に「装飾芸術」を低く見て、古典的な絵画と彫刻のみを上級の「美術」とみなす傾向がありました。が、19世紀末からジャポニズムの影響やラスキンやモリスの主張等もあり、装飾芸術の地位が高まっていくことになります。そして注目されるのは、装飾芸術の復権が民族的意匠の再発見を伴っていることです。具体的には日本や中国の造形美術に対する高い評価の他、東欧(ハンガリーなど)の民族的意匠が注目されていきます。

ミュシャに対する評価はこういう19世紀末ヨーロッパの空気と関係しているのかな、という関心がありました。そしてミュシャ自身がデザインサンプルを大量に残していることに、確かに時代の空気を感じてきたのでした。図録でも「ミュシャの装飾文様と日本の七宝について」(38-39頁)で、民族的意匠との関連が指摘されているところです。

もう一つの「ナショナリズム」に関しては、ミュシャ自身の「スラブ叙事詩」ほどではないですが、なかなか興味深い作品が展示されていました。

こちら、写真撮影OKのスペースに展示されていたので、撮ってきました。

黒い眼帯をしているのは、チェコの英雄ヤン・ジシュカです。最近はマンガでも大活躍しているので、多少は知名度が上がった人物かもしれません。→大西巷一『乙女戦争 ディーヴチー・ヴァールカ』

ヤン・フスについては私の大学での授業「教育原論」でも触れています。なぜなら、教員採用試験に必ず出てくる教育思想家コメニウスと深い関係があるからです。また、ルターの宗教改革との比較でも触れることになります。

ヤン・フスやコメニウスについて触れるとき、ミュシャの作品は学生たちに具体的なイメージを喚起させるのに、とても役に立ちます。

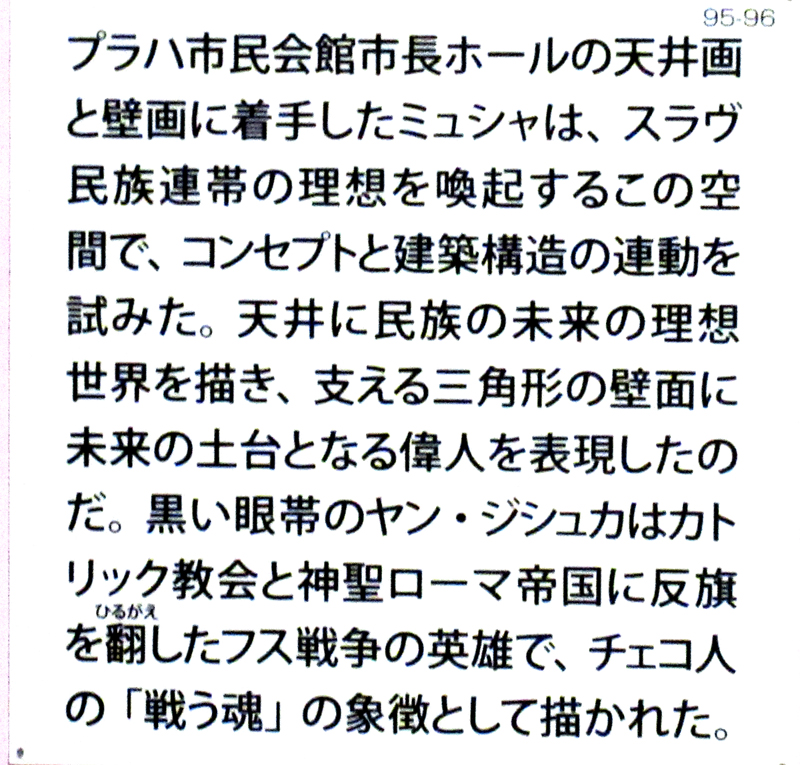

さて、この作品に付された解説パネルには以下のような説明がありました。

やはり「チェコ人の戦う魂の象徴」ということです。ミュシャは19世紀末から20世紀初頭の「ナショナリズム」の勃興を体現している人で、間違いないわけです。図録でも「チェコ復興運動の機運が高まる」とか「画家として祖国復興に貢献することを目指していた」(41頁)とか「熱心な汎スラブ主義者だったミュシャ」(42頁)などと書かれているところです。

しかしそんな民族主義者ミュシャの絵が、遠い極東日本に大きな影響を与えているという不思議さ。

会場にはミュシャに影響を受けた現代日本作家の作品も展示されていました。私の世代にはお馴染みの天野喜孝(FF)や出渕裕(ディー土リット)の作品があって、眼福でした。少女マンガでは、水野英子、花郁悠紀子、波津彬子、山岸凉子、松苗あけみというラインナップ。

ミュシャの作品は、民族主義を突きつめるとかえって普遍的になっていくという、ひとつの好運な例なのかもしれません。本展覧会の名前自体が「みんなのミュシャ」という。「スラヴのミュシャ」を自認していたミュシャ本人(ムハと呼ぶべきか?)は、どう思ってますかね。

平日の昼なのに大混雑で、みんなミュシャが好きなんだなあと再確認した展覧会でした。