【要約】中世の神学者トマス・アクィナスの主著『神学大全』が議論の対象ですが、内容を紹介する本ではありません。現代に生きる我々が見失ってしまった大事なものを甦らせるために「挑戦の書」として『神学大全』を読み解きます。

【要約】中世の神学者トマス・アクィナスの主著『神学大全』が議論の対象ですが、内容を紹介する本ではありません。現代に生きる我々が見失ってしまった大事なものを甦らせるために「挑戦の書」として『神学大全』を読み解きます。

具体的には、「存在」や「人格」や「目的」や「正義」や「自由」や「幸福」という言葉の本質的な意味が、現在では完全に見失われています。トマスの知恵の探究に付き合うことで、これらの言葉が本来持っていた本質的意味が浮き彫りになります。

【感想】さっくり『神学大全』の概要等を理解したい方面にはまったくお勧めしない。トマス・アクィナスの記述に寄り添いつつも、徹底的に著者自身が哲学する過程に付き合う本だ。そして著者が遂行する哲学も、我々が馴染んでいるような近代以降の哲学ではない。キリスト教への「信仰」を前提とした公理系でのみ意味を持つような演繹を連ねる思考が延々と続く。帰納的な思考は、「不完全な感覚に依拠している」ということで最初から排除されている。近代的思考に馴染んでいる読者がイライラすることは間違いない。わたしもイライラした。

だから、まず言っていることを理解しようと思ったら、帰納的な近代思考をとりあえず棚に上げていったん忘れ、仮にカトリックの公理を前提として受け容れて、「自分を無」にして、「そういう世界なんだ」と読み進めていくしかない。そうすると確かに、「私が無」であるような地点から初めて立ち上がってくるような知見というものが出てくるわけだ。だがしかし、その知見が仮に納得できる結論を示しているとしても、前提として仮に受け容れていた公理が正しいことを保証するものでは、もちろんない。

こういう経験を経て逆によく分かるのは、中世の思考様式が徹底的に「帰納」を排除することで成立しているということだ。「帰納」を知らなかったのではない。蓋然的な知しかもたらさないものとして、意図的に排除しているのだ。徹底的に帰納的思考を排除して、ごくごく基本的な公理からあらゆる論理が演繹される様は、まさにユークリッド幾何学のようだ。(いちおう『神学大全』は、ユークリッド幾何学のような純粋な演繹推論ではなく、弁証法的な体裁で記述されている)。が、むしろ演繹の技術が見事であればあるほど、公理系全体を支える重要な何かが私から遠ざかっていくのである。その「重要な何か」を私個人はずっと「特異点」と呼んできているわけだが。

【今後の個人的研究のための備忘録】

ま、とはいえ、いろいろなものを棚に上げて特異点さえ受け入れてしまえば、論理整合的に美しい世界が広がることは間違いない。一言で「目的論の世界」と言ってよいのかもしれない。「この世界には意味がある」という確信に満ちた世界であって、それだけで特異点を受け入れる価値があると思う人もいるのだろうし、実際にいるわけだ。(まあそれは「目的論の世界」でありさえすれば、カトリック的特異点である必要はないのだが)。この「目的」という言葉の意味自体が、トマスの中世と近代以降では決定的に異なっていることを著者は丹念に説明する。

「ここでまず「目的」という言葉(ラテン語finisは英語のendと同じく「終わり」「終点」を意味する)がトマスにとっては、こんにちのわれわれとはかなり違った意味と重みをもつものであったことに注意しておいた方がよいかもしれない。われわれが理解する「目的」とは、人性の目的にせよ、旅行やパーティの目的にせよ、われわれ自身が自由に選び、計画を立てて能動的に実現をめざすものに限られている。これに対してトマスが理解する「目的」は「善」と同じものであり、しかも中間的な善、つまり手段として位置づけられる善ではなく、「終わり」の善、それへと行きつくために手段が選びとられ、「善」という側面を帯びるようになる、高次の善なのである、したがって、トマスの言う「目的」は、われわれが能動的にそれの実現をめざすというよりは、それの「善さ」がわれわれをひきつけ、われわれに働きかけて、それの実現のためのエネルギーをわれわれのうちに呼びさます、つまりわれわれを能動的たらしめる根源なのである。

われわれにとっては、そのような「目的」、つまり能動的な原因よりもさらに根源的な「原因」あるいは「根拠」であるような「目的」という概念はもはや存在しないか、あるいは縁遠くなってしまっている。」p.125

こういうふうに「目的」という言葉の意味が根底から違っているのであれば、また必然的に「存在」という言葉の意味と役割も中世と近代以降では決定的に異なってくることになる。

「すべてのものの「存在」はただそこに「在る」という事実にとどまるものではけっしてなく、その「存在」――それが何であるか、つまり各々のものの「本質」「本性」の探究はわれわれにとっての課題であるが――そのもののうちに善や価値のすべてが内在する、というふうに考えない限り、トマスが考えるような「人間の目的」という概念は不可解なものにとどまらざるをえないのである。」p.127

すべての「存在」は、必ずなにかしらの「目的」を持っている。というか、何かしらの「目的」を持っているからこそ「存在」している。それは人間も同じである。

「「人間とは何か」という問いで問われているのは人間本性にほかならないが、その人間本性について正しく理解するためには、何よりも人間の目的について確実に認識しなければならない、とトマスは確信していた。なぜなら人間の目的とは、そこにおいて人間本性がその本来の姿をあますところなく現すものだからである。」p.131

「しかし目的はたんに終わりではなく、むしろそれにたどりつくことによってわれわれの願いがあますところなく満たされる「善き」終わりなのである。したがって、目的において人間本性の本来の姿が全体的に現れるとは、たんに「本性をさらけだす」といったことではなく、完全に実現される、完成される、ということなのである。」p.132

ここの記述で気になるのは、人間の「目的」が、人間本性の「完成」であると強調されていることだ。なぜ気になるかというと、教育基本法第一条に「教育の目的は人格の完成」と書いてあり、この条文の実現にこだわったのがカトリック信者の田中耕太郎だからだ。

改めて教育基本法第一条を精査してみると、異常なことばかりである。まず、「教育の目的は人格の完成」とあるうちの「完成」という言葉が異常だ。どうして「成長」や「発達」という言葉ではダメだったのか。なぜ「完成」という言葉がチョイスされたのか。戦後から現代にいたるまで、この「完成」という言葉の中身を徹底的に深堀りしよう試みた「教育基本法研究」はあまりない。だいたいスルーするか、触れるにしても、ほぼほぼ「成長」とか「発達」のようなものだとお茶を濁している。いや、田中耕太郎としては、ここは「成長」や「発達」という言葉ではダメで、やはり「完成」でなければいけなかったのだ。「人間性」ではダメで「人格」でなければならなかったのと同様に。そして「成長」や「発達」という言葉ではなく「完成」でなければならない理由は、本書が明らかにしている通りだ。「目的において人間本性の本来の姿が全体的に現れるとは、たんに「本性をさらけだす」といったことではなく、完全に実現される、完成される、ということなのである。」

そんなわけで「人格」=「ペルソナ」という言葉についても、三位一体の教義を踏まえて徹底的に議論されていて、極めて興味深く勉強にもなるわけだが、これについては著者の別の本(『人格《ペルソナ》の哲学』)で抱いた感想と重なるところだ。しかしやはり改めて、著者の言う「存在・即・交わり」は、般若心経が言う「色即是空空即是色」で言い尽くされているような気がしたのでもあった。

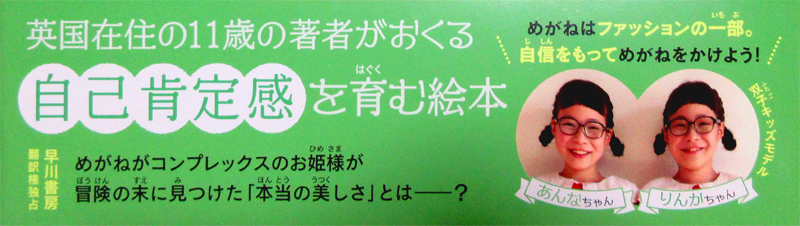

【眼鏡論にも使える】

しかしさすがにカトリックが徹底的に鍛え上げてきた教義を踏まえている議論だけあって、演繹体系としての完成度はすさまじく、勉強になることこの上ない。この論理は眼鏡論にも積極的に応用できるものでもある。特に「愛」を根底に置いた三位一体的存在論および創造論に関する議論は、そのままそっくり援用できそうだ。

「トマスは三位一体論のなかで、神のペルソナについての認識は、事物の創造についてわれわれがただしく考えることのために必要であった、と述べている。それは、神は御自身の言というペルソナ)によって万物を造り給うた、と認識することで、諸々の事物は事前必然性によって神から流出したのではなく、言、すなわち神の知恵にもとづいて造られたことが肯定され、また聖霊のペルソナ、すなわち神自身の恵み深い愛によって造られたことが肯定されるからである、と彼は言う、それに続いて、三位一体なる神についての認識は、人類の救いが、神の御子である言の受肉と、聖霊の賜物によって成就されるものであることについてただしく考えることのために必要であった、と言われている。そこで、この三つのことを結びつけると、トマスが創造を、三位一体なる交わりの神による人類の救いという枠組みのなかで考えていたことはあきらかである、と言えるであろう。

たしかに、創造するという働きは神の存在、すなわち神の本質に即して神に適合することであり、神のどれか一つのペルソナに固有の働きではない。しかし、神の諸々のペルソナは、それらが(神のうちなる)発出(processio)であるという本質側面に即して、事物の創造(つまり神の外への発出)に関して原因性(causalitas)を有する、とトマスは主張する。つまり、神は自らの知性と意志によって諸々の事物の原因なのであり、それは父なる神(のペルソナ)が言である御子のペルソナと、愛である聖霊のペルソナによって諸々の被造物を造りだす、ということである。「そして、このことにもとづいて、諸々のペルソナの発出は、それらが知(scientia)と意志(voluntas)という本質的属性をふくむかぎりにおいて、諸々の被造物の産出の根拠(ratio)である」とトマスは言明している。さらに彼は「諸々のペルソナの発出は、或る意味で、創造の原因であり根拠で或」と付言しており、神の創造の働きは三位一体という神のうちなる交わりにもとづいて、つまり神の救いの業という枠組みにおいてのみ、その意味を適切に理解できることを強調している。」pp.89-90

なるほどである。「眼鏡っ娘」の働きは、どれか一つのペルソナ(眼鏡単独、あるいは娘単独)による働きではない。それは「眼鏡っ娘」という三位一体的な神自らの「知性」と「意志」を基にした内なる交わりに由来する、「救いの業」ということなのだ。眼鏡のみ、あるいは娘のみを強調する議論は異端への道に続いている。あくまでも三位一体論的に理解してこそ、初めて「眼鏡っ娘」そのものの働きを捉えることが可能になる。やはりカトリックの論理は侮れないのである。

■稲垣良典『トマス・アクィナス『神学大全』』講談社選書メチエ、2009年>講談社学術文庫、2019年